|

外手小学校

(本所2- 1-16)

開校 大正 5年 5月17日

校地面積 3901㎡

本校は、明治21年に伊藤八郎氏が外手町

90番地に設立した「本所区私立開発尋常高

等小学校」が前身であり、大正4年に「東京

市立外手尋常小学校」として開校しました。

外手小学校となってから、今年度(2002)で

113年目を迎える伝統ある学校です。地域

や保護者の方々の協力もすばらしく、大きな

期待が寄せられています。 |

通学区域

石原1丁目28番~41番

石原2丁目15番~30番

両国中学校へ

石原3丁目19番~34番

石原4丁目25番~37番

錦糸中学校へ

本所1丁目全域

本所2丁目全域

本所3丁目全域

東駒形1丁目全域

本所中学校へ |

学習環境

本校には、心身障害学級(若竹学級)が併設されており、

障害に応じた学習を行うとともに、通常学級との交流を積

極的に進めています。

また、昨年から、「0歳児」を対象に

した民間の保育園分園が1階に併設され、休み時間など

には本校の子どもたちが、校庭の窓越しから楽しそうに見

たりあやしたりするなど、情操教育の場ともなっています。

学校と隣接して若宮公園があり、春には桜の花を、初夏

には緑豊かな青葉を、そして秋には美しい紅葉を、各教室

から楽しめます。

○算数は複数教員による少人数指導を行い、基礎的・

基本的な学力の定着に努めています。

○総合的な学習の時間を中心に、生きて働く力の育成

に努めています。

○外国人講師による「英会話学習の体験」を行っていま

す。

○放課後や休日には、保護者や地域の方々の指導によ

る剣道・野球・サッカー・バトン・点字 などの活動が

行われ、子どもたちは積極的に練習に励んでいます。

○今年度より、クラブ活動の一つに、英会話講師を招い

て、「世界クラブ」を新設しました。 |

|

本所

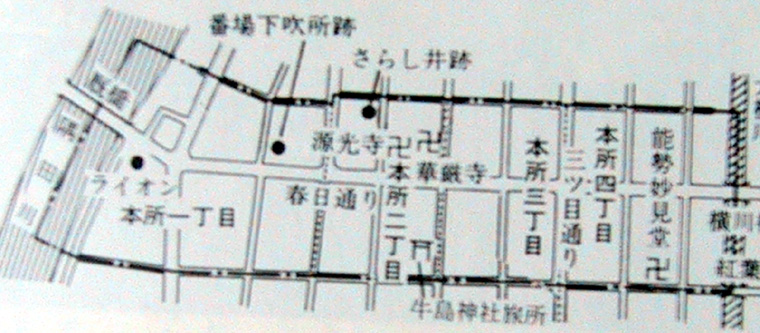

昭和41年10月の住居表示によって、それまでの厩橋の町名は、「本所」に変わった。本所は石原と東駒形に挟まれた町で、厩橋を渡る春日通り(北割下水)を真ん中にして東端は大横川、南は外手小学校横通り、西端は隅田川、北は区立本所中学校の手前の通りに囲まれている。

もともと、厩橋という町名も昭和5年10月の区画整理によるもので、もちろん厩橋から由来した。厩橋は明治7年10月に、有料の木橋として民間工事により架設されたが、それ以前は「おんまや(おんまい)の渡し」が、現在の橋より100㍍ほど下流のところにあった。「おんまや」とは、対岸の浅草三好町河岸に幕府の厩があったので、付近一帯が俗に「おうまや河岸」と呼ばれていたからである。明治26年のトラスト形鉄橋となったが、大正大震災に罹災し、昭和4年現在の橋に改架された。

本所という呼称については、江戸時代になって初めて文献にみえるが、それ以前から牛島ないしは石原郷の中心という意味をもって本所と称した地域があったものであろう。それが向島・深川のように総称として用いられるようになった。

現在の本所の地域は、明暦大火後の本所開拓に先立ち古くから農村地として開けたところであるが、元禄年間あたりから市街地化していく。

本所1丁目は石原町・外手町・番場町・荒井町が入りくんでいた。外手町は、石原寄りの隅田川に面する地域で、御府内備考には「外手町と相唱候儀者、往古大川土手外ニ有之候村地ニ付、外土手村と申候由、其後外手町ニ相成候」とある。町内には徳水弁天堂が明治8年まであり、「弁天小路」と呼ばれる横丁もあった。明治24年、小泉町(両国)に石けん原料店として出発し、明治29年にライオン歯磨を発売した小林商店は、大正5年神田の本社と小石川工場を厩橋畔に移し、現在は高層ビルとなっている。このあたりに柳兼子が生まれ、江東(両国)小学校にかよっていた。

番場町は、さらに北隣りの隅田川沿いで、かって鷭(ばん)の猟場になっていたことから番場町と呼ばれるようになった。文政11年(1828)シーボルトに学んだ伊東玄朴が、西洋医学をもって番場町に開業している。荒井町については、「町内に、さらし井と申井戸新規掘立候節、近辺新井と相唱候処。其後月日不相知、当之文字に書改申候」と御府内備考に記載されている。さらし井は現在の本所2丁目17番あたりといわれる。また、天保銭鋳造の本所番場下吹所もこの地域にあった。

本所2丁目は、外手、番場、荒井町の一部と、石原町の北隣りで明治5年に牛島神社の御旅所があるところから若宮町と呼ばれるようになった部分、さらに北新町の西一部が合している。東京名所図会(明治41年)に、先にも引用したが「荒地なれしが、元禄9年正月幕府賄陸尺295人の大縄地とし、本所中最後に開拓したる地なるを以て、本所新町と称したり」とあり、江戸城料理人の団地であった。源光寺には、歌舞伎演出の川尻清譚の墓があり、久保田万太郎の句も、そなえられている。華厳寺(北割下水)の、えんま堂も復興した。画家結城素明もこの地に生まれている。

本所3丁目は、表町、北新町、若宮町、松倉町の一部が併合している。表町は北番場町のさらに北隣り、細長く東にのびて隅田川寄りの表通りに面していることから、その名が起っている。松倉町は1丁目、2丁目があって、「御府内備考」には「元禄8年中、御本丸御小間遣衆152人分大縄拝領町屋敷ニ被仰付・・・・・、町名松倉町と申候儀、松倉豊後守様御下屋敷跡地ニ茂御座候哉・・・・・」とみえる。嘉永の切絵図にも、御小間遣新組とみえ北新町から松倉町にかけて6尺(陸尺)屋敷とともに長くつらなっている。

本所4丁目は松倉町・中之郷横川町の一部が併合したもの。横川町は町名のとおり横川沿いに細長く続いていた。ここに開運北辰妙見大菩薩を本尊とする能勢妙見堂がある。勝小吉の「夢酔独言」に、「おれがまだ隠居しなゐ年だ。本所の北割下水の能勢妙見宮へ、神鏡を一面寄進しよふとおもって、講中へも談じて、12両かかるから金を集めたが、其時に妙見へ毎日参詣する中で・・・・・」とあり、妙見の賑わいが感じられる。また、細い流れの楓(かえで)川があり、現在の紅葉橋に名残をとどめている。 |

名代官・江川坦庵

幕末は対外的な危機の時代でした。長い間鎖国政策をとり続けてきた幕府にとって、日本との通商を求め、相次いで日本近海に来航する外国船への対応は、大きな課題でした。

天保8年(1837)のモリソン号事件や、清国とイギリスとのアヘン戦争、天保11~13年(1840~1842)などの数々の事件により、幕府はいかにして諸外国との紛争を回避するかという対策を講じ、また交戦にいたった場合の危惧(きぐ)に備えて軍備の充実を図っていきました。

とりわけ幕府に大きな衝撃を与えたのは、嘉永6年(1853)に来航したペリーの艦隊でした。ペリーが乗船してきた軍艦による、軍事的な威圧の下での開国要求は、当時の日本にとって大きな脅威となったのです。

伊豆(いず)の韮山(にらやま)代官・江川坦庵(えがわたんあん)は、こうした対外的な危機が高まった時代に活躍した人です。

江戸時代の本所(ほんじょ)には、大名や旗本などの屋敷が数多く建ち並んでいました。その中の1つに伊豆韮山代官・江川氏の江戸屋敷がありました。

江川氏は鎌倉時代から続く古い家柄で、江戸時代は幕府のもとで代官職を世襲していました。その支配地は武蔵(むさし)・相模(さがみ)・伊豆・駿河(するが)・甲斐(かい)など広範囲にわたっていました。

江川家の当主は代々、太郎左衛門(たろうざえもん)という名前を名のりましたが、その中で特に有名なのが、第36代の江川坦庵(英龍=ひでたつ)(1801~1855)です。

坦庵は、代官として有能であったばかりでなく、外交、教育などさまざまな分野で活躍し、対外的な危機感が高まったこの時代、特に海防問題に関して数多くの業績を残しています。

こうした軍事や政治面で活躍する一方、坦庵は、蘭学を学び、また書画にもたん能で数多くの作品を残しています。今回の企画展は、そうした坦庵の作品も展示します。

ペリーの来航によって、江戸湾防備の強化が迫られる中、坦庵は幕府に意見書を提出し、品川沖に砲台を建設しました。これが今でも残る「お台場」です。

当時の日本の技術では、大量かつ安く鉄を鋳造(ちゅうぞう)することができませんでした。

坦庵は最新技術を導入して、大砲を鋳造するため、反射炉(はんしゃろ)の築造を韮山で着手しました。反射炉とは、燃料を燃やした炎や熱い気体を天井・側壁に反射させ、その熱で下の金属を熔かす構造の炉です。

反射炉の完成と、それによる大砲製造に成功したのは坦庵の没後でしたが、佐賀藩での成功例などあるものの、国産の大砲鋳造の先駆的(せんくてき)な業績といえます。

坦庵は野戦の際の携帯食としてパン製造の研究をし、実際にパンを作っています。また、全国パン協議会から「パン祖」の称号を送られ、韮山の江川邸の敷地内には、「パン祖江川坦庵先生邸」と記された記念碑が建てられています。

外国の軍事力に対処するため、坦庵はまず当時の西洋式砲術の第一人者・高島秋帆(たかしましゅうはん)から砲術を学びました。天保12年(1841)7月に秋帆から免許皆伝を受けた坦庵のもとには、多くの入門希望者が訪れ、坦庵から砲術の伝授を受けました。

この砲術指南(しなん)の入門者の中には、佐久間象山(さくましょうざん)や、勘定奉行などを務めた川路聖謨(かわじとしあきら)らもいました。

今年(2002年)は坦庵生誕201年

江川坦庵は享和元年(1801)の生まれで、今年(平成13)年)は坦庵が生まれてから200年経ちます。静岡県韮山町でも坦庵の業績をたたえて、初公開資料の展示など、さまざまな催しが行われる予定です。

本所にあった江川家の屋敷は、明和8年(1771)ころには、本所三ツ目永倉町(現・緑4丁目、亀沢4丁目)にありましたが、坦庵の祖父・江川英征(ひでゆき)のころ、天明元年(1781)に本所南割下水(現・北斎通り)の津軽藩上屋敷門前(現・亀沢1丁目)に移転し、以後、坦庵没後の安政3年(1856)までこの場所にありました。現在、緑町公園隣のこの地には「江川太郎左衛門終焉の地」の史跡説明板があります。

本所の江戸屋敷には、坦庵の活躍に共感し、また坦庵の教えを請(こ)うために、さまざまな人々が訪れました。

江川坦庵に多大な影響を与えた人物の1人に渡辺崋山(わたなべかざん)がいます。崋山は、蘭学者として、また画家としても有名で、坦庵の対外認識や蘭学の知識に大きな影響を与えました。

両者はお互いによく知っていたようですが、なかなか面会の機会がありませんでした。2人の初対面の舞台となったのが、本所の江戸屋敷です。天保8年(1837)9月に2人は初めて面会しますが、初対面後に崋山が坦庵に出した手紙には、自分の生い立ちなどが記されており、2人が初めての面会で、互いに胸襟(きょうきん)を開いて語り合ったことがうかがえます。

坦庵は、高島秋帆から学んだ砲術を、教えを請う人々に教授しました。この坦庵の砲術教授の門人第1号となったのが、後に勝海舟や吉田松陰(よしだしょういん)などを門下から輩出(はいしゅつ)した、松代藩士(まつしろはんし)で思想家の佐久間象山でした。

象山は、坦庵に入門を願った人々の中でも、とりわけ熱心で、再三本所の江戸屋敷を訪れ、入門を請いました。そのため坦庵が幕府から砲術師範の許可を受けた後、象山はすぐに入門を許されました。

その後、教育の場は韮山に移り「韮山塾」と呼ばれるようになり、多くの有能な人材を輩出しました。

ジョン万次郎(通訳兼外交顧問)、黒船の来航に危惧(きぐ)を抱いた坦庵は、嘉永6年(1853)、アメリカから帰国したばかりの中浜(ジョン)万次郎(なかはま=まんじろう)を、通訳兼外交顧問として身近に置き、本所の屋敷に住まわせます。

ペリーが再来航した際、幕府から外交交渉を命じられた坦庵は、その成果をあげるために万次郎を通訳として任用しようとしました。しかし反対意見などもあって実現せず、坦庵とペリーとの交渉は、坦庵が意図したような成果をあげることはできませんでした。

万次郎は、本所の江戸屋敷で外国書の翻訳なども行っていました。

安政元年(1854)、幕命により病をおして江戸へ出府した坦庵でしたが、登城すらできませんでした。大槻俊斎(おおつきしゅんさ))を中心に、伊東玄朴(いとうげんぼく)など総勢16名の江戸の名だたる蘭方医(らんぽうい)が必死の治療にあたりましたが、翌年1月16日、本所の江戸屋敷で亡くなりました。韮山反射炉の築造(ちくぞう)など、未完成の事業を残しての死は、惜しんでも惜しみ切れないものでした。

坦庵は韮山代官として、領民の生活安定に努め、飢饉(ききん)の際にはあらゆる救済策をとりました。領民もその善政を讃え、「世直江川大明神(よなおしえがわだいみょうじん)」と書かれたのぼりを立てたほどでした。

その一方で、坦庵自身の生活は極めて質素でした。食事は一汁一菜、好きなお酒も日に2合まで、住まいの障子も客間以外は古紙を使用するなど、その倹約ぶりは幕府の中でも有名でした。

知人が坦庵の娘の手習始めのために買ってきた蒔絵(まきえ)の硯箱(すずりばこ)を見た坦庵は、贅沢(ぜいたく)を習慣づけることは将来、嫁ぎ先に非礼であるとして、お菓子の箱に自ら絵を書いて、硯箱として娘に与えたという逸話(いつわ)もあります。

しかし子弟の教育費、舶来(はくらい)の科学研究費など必要なことに大金を投じるのを少しも惜しみませんでした。 |

- 吉良上野介(きらこうずけのすけ)

- 1641年(寛永18)~1702年(元禄15)

幕府の重職高家筆頭を務める。本所の屋敷で赤穂浪士の討ち入りにあい死去。

元禄14年(1701)3月14日、この年の勅使参向の最終日に、江戸城中で刃傷事件が発生しました。加害者は勅使御馳走役の播州赤穂藩主・浅野内匠頭長矩。そして被害者は指南役の高家筆頭・吉良上野介義央。これにより、内匠頭は即日切腹、家は断絶、城は明け渡し、領地没収という重い処分を受けました。

しかし、当時の武家社会で一貫して扱われてきた「喧嘩両成敗」の原則は適用されず、一命を取り留めた上野介の方は無罪放免、大切に養生するようにとの言い渡しのみとなりました。 この亡君の無念を晴らそうと、大石内蔵助良雄をはじめとした赤穂の浪人47人が、翌年の元禄15年(1702)12月14日夜、現在の本所3丁目にあった吉良邸を襲撃、上野介の首を取り、内匠頭の墓前に持参しました。

これが世にいう「赤穂事件」です。 この事件はその後、「仮名手本忠臣蔵」という芝居に姿を変え人気を博し、現在に受け継がれています。

「仮名手本忠臣蔵」は、時代を南北朝に、舞台も鎌倉に置き換えられていて、内匠頭や上野介の名前も全く登場しません。しかし、観客はこの物語に「赤穂事件」を重ねて見ていました。そしてこの芝居のドラマティックな内容は、たちまち評判となりました。

この刃傷事件の裁決についてはよく「内匠頭は即日切腹。それなのに上野介は無罪放免。これではあまりにも不公平ではないか。」といわれます。しかし、考えてみれば内匠頭が一方的に上野介に斬りかかったのだから当たり前のようにも思えます。

ところが当時の武家社会では「喧嘩両成敗」というルールが存在していました。「喧嘩」であるならば、双方に対してしかるべき処置がとられるはずでした。それにもかかわらず、この事件の採決は、両成敗にはなりませんでした。つまり「喧嘩」とは判断されなかったということなのです。

内匠頭は事情聴取の際、「日頃から意趣があって是非に及ばず、今日どうしても討ち果たしたかった」と答え、その理由については明かにしませんでした。これに対する上野介の答えは「そんな覚えはない」というものでした。それに加えて、事件が起きた際に上野介が刀に手をかけなかった、無抵抗だった(実際は失神状態で抵抗できる状況ではなかったようです。)という証言もあり、この事件は「喧嘩ではない」という判断が下されてしまいました。

もしこれが「喧嘩」とみなされて、上野介に何らかのお咎めがされていたとしたら、「忠臣蔵」という伝説は誕生しなかったといえるでしょう。

刃傷事件を起こした内匠頭は切腹となりますが、この時に有名なエピソードが2つあります。1つは内匠頭の家臣であった片岡源五右衛門がやってきて最後の別れをしたこと。もう1つが切腹の直前、有名な辞世の句「風さそう 花よりもなほ 我はまた 春の名残を いかにとかせん」が詠まれたことです。

これは事件当日に江戸城に登城していて、尋問にも立ち合った目付・多門伝八郎の日記に書かれているのですが、果たして本当にそうだったか、疑問視する声があります。

理由としては、現場には誰も中に入れてはいけないという命令が下っていて、かなり緊迫した状況で切腹が行われたこと。また、赤穂藩や切腹が行われた田村右京太夫建顕家の記録には、全く残されていないことなどが挙げられています。

つまり、伝八郎が討ち入り後に、浪士賞賛の世論を意識して創作したエピソードではないのかと見る説です。真相は闇の中ですが、それだけ事件に対する思い入れが深かったことを表しているといえるでしょう。

江戸での刃傷事件の第一報をのせた2つ早駕籠が、赤穂に到着したのは事件から4日半後のことでした。江戸から赤穂までの行程は155里(約620キロ)。通常の旅ならば17~18日かかる距離です。

それをこの早駕籠は108時間、約4倍のスピードで走破しました。この当時、小さな箱1つを担いで走る継飛脚でさえ、江戸~大阪間が96時間。その突出した速さが伺えます。同時にその速さの分駕籠に乗っていた家臣の苦労が忍ばれます。

捕まるものといえば中央からぶら下がっている布だけ。昼も夜もなくただひたすらそれにすがりついて、激しい揺れに耐えなくてはならなかったのです。相当な体力を消耗したことでしょう。

ところで当時の駕籠は、誰でも利用できる乗り物ではありませんでした。特に早駕籠はお金もかかる最先端の交通手段でした。ではなぜ、赤穂藩にこのようなことができたのでしょうか? それは、塩の商いで古くから宿場との付き合いがあった赤穂藩は、毎年盆暮れになると手当金を配るなど、配慮していたといわれています。このため赤穂の早駕籠となると、宿場でもより足の速い担ぎ手を用意したようです。

吉良邸への討ち入りに成功した浪士たちは、内匠頭が眠る泉岳寺を訪れ、その墓前に上野介の首を供えました。門前には、討ち入りの噂を聞き「赤穂義士」を一目見ようと駆けつけた人々で大混乱していました。

その後浪士たちは、細川・毛利・水野・松平の「4大名家」にお預けとなりましたが、ここでの暮らしはどんなものだったのでしょうか? 一応は「謹慎処分」であり、本当は辛い日々のはずです。ところが、世論と同じように大名家も、彼らを「義士」として迎えたのでした。

出てくる料理は二汁五菜のまさに「御馳走」で、この食事について内蔵介は「少し重すぎる。もう少し、軽くしてほしい。」とこぼしたそうです。その他に酒も振る舞われ、至れり尽くせりだったようです。

事件に対する処分が下りました。まず赤穂浪士へは「徒党」(当時禁止されていた集団で企みをくわだてること。)を組み、飛び道具などを持参して討ち入ったことは不届きである。しかし主君の仇を討つことは、武士の大義を貫いている。よって切腹を申し付ける。」という内容でした。

ここで注目すべき点は、武士にとって名誉である死であった「切腹」となったことです。場合によっては、「打ち首」や「獄門」といった処罰も考えられたからです。

一方の吉良家は、主君の首を取られながらも、ろくに応戦しなかったことは武道不届きであると、領地没収、上野介の息子・左兵衛義周は大名家にお預けとなり、奇しくも「喧嘩両成敗」という形で決着しました。 |

|