|

二葉小学校

(石原2- 1- 5)

開校 明治38年11月27日

校地面積 4917㎡

通学区域

横網1丁目全域

横網2丁目全域

亀沢1丁目全域

亀沢2丁目全域

亀沢3丁目全域

石原1丁目1番~27番

石原2丁目1番~14番

両国中学校へ

亀沢4丁目全域

竪川中学校へ

石原3丁目1番~18番

石原4丁目1番~24番

錦糸中学校へ

|

校歌

松尾 孝輔 作詞・作曲

1.宮居の東 鴎飛ぶ

隅田の流れ 近くして

苦難の跡も 晴れ晴れと

雄々しく立てり 母校二葉 |

2.新しき世に 生まれ来て

幼けなき身を 清らけく

朗らに強く 伸びよぞと

いそしみ学ぶ 母校二葉 |

3.ああ故郷の 空高く

そびゆる甍 想い出のく

花美しく 咲くところ

いざ称えなん 母校二葉 |

あゆみ

明治38年11月27日 東京市二葉尋常小学校開校。木造1階建ての校舎。

(亀沢2丁目21番のところ)

大正12年 9月 1日 関東大震災で二葉尋常小学校が全部焼けてしまう。

校舎の焼け跡に露天学校が始まる。

12月 8日 現在の二葉小のあるところにバラック校舎が建つ。

大正13年 現在の亀沢3丁目にも仮校舎が建つ。(1月24日)

二葉小に初めてプールができる。

昭和 2年鉄筋3階建ての校舎になる。プールが新しくなる。

(都内でプールがあったのは五校だけ。)

昭和16年 東京市二葉国民学校と名前が変わる。

昭和19年 学校給食が週2回食べられるようになる。

戦争で東京が危なくなってきたので、疎開をするようになる。

昭和20年 二葉小学校が全焼する、二葉国民学校が廃校となる。

昭和22年 ここから墨田区立二葉小学校という名前になる。

緑小の3階を借りて授業が始まる。(4月11日)

昭和29年 校舎が完成する。(鉄筋3階建て)

昭和30年 開校50周年記念式典を行う。

昭和34年 緑のおばさんの仕事が始まる。

昭和35年 給食優良校として文部大臣より表彰を受ける。

昭和40年 校舎東側にあったプールを埋め立て、南西側に新プールができる。

開校60周年記念式典を行う。(11月27日)。

昭和49年 昭和19年度卒業生、29年目の卒業式を行う。

昭和51年 全学級新校舎へ移動する。

開校70周年新校舎落成記念式典を行う。(鉄筋4階建て)

昭和57年

ふたば学級、10周年記念発表を行う。平成元年ふたば学級が閉じ

る。(緑小へ移る。)

昭和58年 「ふたばの木」を区からいただき、校庭に植える。

(通称・なんじゃもんじゃの木。和名・ヒトツバタゴ)。

昭和60年 ジャングラミンが校庭にできる。開校80周年記念式典を行う。

昭和61年 コンピュータ室ができる。

昭和63年 スウェーデン・中国からのお客様が学校見学に来る。

平成64年 中国・マニラからのお客様が学校見学に来る。

平成 6年 マレーシア・アメリカからのお客様が学校見学に来る。

平成 7年 開校90周年記念式典を行う。

平成 8年 ランチルームができる。

カナダ・南太平洋諸国からのお客様が学校見学に来る。

平成 9年 区研究奨励校「生活・社会」の研究発表を行う。

南太平洋諸国からのお客様が学校見学に来る。

平成12年 アセアン諸国からのお客様が学校見学に来る。

開校95周年記念式典「なんじゃもんじゃカーニバル」を行う。

平成13年 特色ある学校づくり推進校として、「自ら考え共に学ぶ」をテーマに

「生活科・総合的な学習」の研究発表を行う。 |

学校教育

本校は、明治38年創立し、今年度97周年を迎えます。震災、戦災で2度校舎を焼失し、昭和51年現校舎が完成しました。

昭和時代には、8回にわたって区の研究協力奨励校となり、社会、道徳、学級会活動、算数などの教科・領域を通して、学習の基礎・基本の定着と児童の自主性・自発性を高める指導法の研究を深めてきました。

また、平成に入ってからも、ほぼ2年毎に区の研究奨励校となり、国語、生活、社会、理科、体育の教科を通して自ら課題を見付け、意欲的に学習に取り組む児童の育成を図ってきました。

今年は区の特色ある学校づくり推進校として3年目を迎え、「生活科・総合的な学習」を通して「自ら考え、共に学ぶ」をテーマに研究を進めています。

昭和の終わりから今日まで、スウェーデン、中国、マニラ、アメリカ、アセアン諸国などの外国から教育使節団が13度に渡り来校し、交流を図っています。

| 人間尊重の精神に徹し、自己を確立しながら、広く国際社会に生きる人間性豊かな実践力のある児童の育成に努める。 |

「自分でつくる丈夫な体」

自分から進んで、たくましい体力をつくるとともに、安全に生活する態度を育てる。 |

「自分で取り組む確かな学習」

自分から進んで学習に取り組み、正しく判断し、創造的に解決に当たる態度を育てる。 |

「自分で深める温かく強い心」

自他を大切にし、思いやりの心を深めながら、粘り強くやり遂げる実践的な態度を育てる。 |

「みんなで築く楽しい生活」

集団の一員としての自覚を深めながら協力して仕事をし、楽しい生活を築く態度を

育てる。 | |

本所

江戸時代後期に活躍した浮世絵師・葛飾北斎(かつしかほくさい、1760~1849)は、江戸本所割下水(ほんじょわりげすい、現在の墨田区亀沢)に生まれました。当時としてはたいへんな長生きをした人で、90年の生涯を好きな絵をえがくことに熱中して過ごしました。「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」など、その個性的な作品は、時代をこえて世界中の人々に親しまれています。

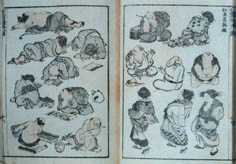

そんな北斎芸術のエッセンスを集めた作品が絵手本『北斎漫画』です。北斎が気の向くままにえがいた3,000以上の図柄がおさめられ、絵の教科書として、また、北斎の絵を楽しむ画集として、当時大好評で迎えられました。文化11年(1814)に初編が発行され、北斎の没後も出版がつづけられて、明治期に全15冊をもって完結しました。北斎の代表作のひとつであると同時に、ヨーロッパの印象派の画家たちに影響を与えたことでも知られています。

今回の展示は、区と墨田区文化振興財団と共同で、この『北斎漫画』を題材に、「身近な世界」・「空想の世界」というふたつのテーマを通して、北斎の生き生きとした筆づかいや豊かな発想、他の作品に生かされていった絵をえがくうえでの工夫などを紹介します。身近な風景や動植物をみつめる北斎の姿,想像力豊かな北斎の心に思いを馳せながら、しばしその絵の世界に遊んでいただければ幸いです。

『北斎(ほくさい)漫画(まんが)』は、北斎が気の向くままに描いたさまざまな図柄を集めた作品で、文化11年(1814)、名古屋の版元である永楽屋(えいらくや)東四郎(とうしろう)から初編が出版されました。正式な書名を『伝神開手北斎漫画』といいます。

好評で迎えられたため、明治時代にも刊行が続けられて、最終的に十五編までが出版されました。こうした作品は「絵手本(えてほん)」と呼ばれ、絵を学ぶ人の教科書や、工芸職人のデザイン参考書として、また、ながめて楽しむ画集として、人々に活用されました。

身近な事物や空想の世界を生き生きと描いたその内容は、19世紀末のヨーロッパの芸術家たちをも魅了し、印象派(いんしょうは)運動にも影響を与えたといわれています。

|

『北斎漫画』には、表情豊かに

描かれた人物画がたくさん

おさめられています。

いずれの図にも、北斎の

確かなデッサン力と観察力、

人間に対するあたたかな

視線を感じることができます。 |

江戸時代の本所(ほんじょ)には、大名や旗本などの屋敷が数多く建ち並んでいました。その中の1つに伊豆韮山代官・江川氏の江戸屋敷がありました。

江川氏は鎌倉時代から続く古い家柄で、江戸時代は幕府のもとで代官職を世襲していました。その支配地は武蔵(むさし)・相模(さがみ)・伊豆・駿河(するが)・甲斐(かい)など広範囲にわたっていました。

江川家の当主は代々、太郎左衛門(たろうざえもん)という名前を名のりましたが、坦庵は、代官として有能であったばかりでなく、外交、教育などさまざまな分野で活躍し、対外的な危機感が高まったこの時代、特に海防問題に関して数多くの業績を残しています。

こうした軍事や政治面で活躍する一方、坦庵は、蘭学を学び、また書画にもたん能で数多くの作品を残しています。今回の企画展は、そうした坦庵の作品も展示します。

本所にあった江川家の屋敷は、明和8年(1771)ころには、本所三ツ目永倉町(現・緑4丁目、亀沢4丁目)にありましたが、坦庵の祖父・江川英征(ひでゆき)のころ、天明元年(1781)に本所南割下水(現・北斎通り)の津軽藩上屋敷門前(現・亀沢1丁目)に移転し、以後、第36代の江川坦庵(英龍[ひでたつ])(1801-1855)没後の安政3年(1856)までこの場所にありました。現在、緑町公園隣のこの地には「江川太郎左衛門終焉の地」の史跡説明板があります。

本所の江戸屋敷には、坦庵の活躍に共感し、また坦庵の教えを請(こ)うために、さまざまな人々が訪れました。

江川坦庵(えがわたんなん)は、江戸時代末期に幕府代官として活躍しただけでなく、黒船来航に象徴される国難の中、お台場の建設や反射炉の築造、海防、教育、外交など多方面にわたりその才能を振るった人物です。彼の江戸屋敷は本所に(現・亀沢一丁目)にあり、本所の江川邸にやってきた佐久間象山やジョン万次郎らさまざまな人物との交流があり、彼が没したのもこの地でした。

江川坦庵は江戸幕府の世襲代官江川家の36代目で、代官として有能であったばかりではなく、海防、教育、外交など多方面にわたって活躍した幕末の先覚者でした。

代官所は韮山(現・静岡県田方郡韮山町)にありましたが、役所を兼ねた江戸屋敷が本所(現・亀沢1丁目)にあり、また、坦庵が最期を迎えたのも本所の地でした。

この江川坦庵の、多岐にわたる業績の中から、ほんの一部をご紹介します。

幕末は対外的な危機の時代でした。長い間鎖国政策をとり続けてきた幕府にとって、日本との通商を求め、相次いで日本近海に来航する外国船への対応は、大きな課題でした。

天保8年(1837)のモリソン号事件や、清国とイギリスとのアヘン戦争(天保11~13年(1841~1842])などの数々の事件により、幕府はいかにして諸外国との紛争を回避するかという対策を講じ、また交戦にいたった場合の危惧(きぐ)に備えて軍備の充実を図っていきました。

嘉永6年(1853)のペリー来航と開国要求は、鎖国を続けてきた幕府にとって軍事的な威圧の下での開国要求は、当時の日本にとって大きな脅威と、大きな衝撃でした。それとともに、大砲を備えた黒船は軍事的な脅威となりました。

黒船の来航に危惧(きぐ)を抱いた坦庵は、嘉永6年(1853)、アメリカから帰国したばかりの中浜(ジョン)万次郎(なかはままんじろう)を、通訳兼外交顧問として身近に置き、本所の屋敷に住まわせます。

ペリーが再来航した際、幕府から外交交渉を命じられた坦庵は、その成果をあげるために万次郎を通訳として任用しようとしました。しかし反対意見などもあって実現せず、坦庵とペリーとの交渉は、坦庵が意図したような成果をあげることはできませんでした。

万次郎は、本所の江戸屋敷で外国書の翻訳なども行っていました。

幕府は、ペリー退去後の対応として、勘定奉行の川路聖謨(かわじとしあきら)や江川坦庵らに江戸湾の巡視を命じ、その後、彼らの進言を容れて、台場(砲台)の築造を決定しました。この台場の設計や、築造の指揮に当たったのが江川坦庵で、外国の軍事力に対処するため、坦庵はまず当時の西洋式砲術の第一人者・高島秋帆(たかしましゅうはん)から砲術を学びました。

江川坦庵に多大な影響を与えた人物の1人に渡辺崋山(わたなべかざん)がいます。崋山は、蘭学者として、また画家としても有名で、坦庵の対外認識や蘭学の知識に大きな影響を与えました。

両者はお互いによく知っていたようですが、なかなか面会の機会がありませんでした。2人の初対面の舞台となったのが、本所の江戸屋敷です。天保8年(1837)9月に2人は初めて面会しますが、初対面後に崋山が坦庵に出した手紙には、自分の生い立ちなどが記されており、2人が初めての面会で、互いに胸襟(きょうきん)を開いて語り合ったことがうかがえます。

天保12年(1841)7月に秋帆から免許皆伝を受けた坦庵のもとには、多くの入門希望者が訪れ、坦庵から砲術の伝授を受けました。

この砲術指南(しなん)の入門者の中には、佐久間象山(さくましょうざん)や、勘定奉行などを務めた川路聖謨(かわじとしあきら)らもいました。坦庵は、高島秋帆から学んだ砲術を、教えを請う人々に教授しました。この坦庵の砲術教授の門人第1号となったのが、後に勝海舟や吉田松陰(よしだしょういん)などを門下から輩出(はいしゅつ)した、松代藩士(まつしろはんし)で思想家の佐久間象山でした。

象山は、坦庵に入門を願った人々の中でも、とりわけ熱心で、再三本所の江戸屋敷を訪れ、入門を請いました。そのため坦庵が幕府から砲術師範の許可を受けた後、象山はすぐに入門を許されました。

その後、教育の場は韮山に移り「韮山塾」と呼ばれるようになり、多くの有能な人材を輩出しました。工事期間中は本所の屋敷と台場の間を何度も往復したことでしょう。

財政難のために途中で一部工事を中止したり、未着手に終わったものもありましたが、江川の尽力により短期間に5つの台場を完成させました。

そのうち現在も残っているのは第3台場と第6台場の2つですが、第3台場は公園として整備され、付近は一大レジャースポットとしてにぎわっています。建設当初の目的とは全く異なる使われ方を、もし坦庵が見たら仰天するのではないでしょうか。

当時最新の西洋式砲術を習得し、その教授をも行った坦庵は、野戦の際などに用いるための携帯食として、乾パンに着目し、パンの製造について研究し、実際に作ってもいます。そのことから、坦庵に「パン祖」の称号が与えられています。

坦庵以前に日本におけるパン製造の例もあり、厳密な意味では坦庵を「パン祖」と呼ぶには、無理があるかも知れません。しかし、全国パン協議会により、坦庵に「パン祖」の称号が贈られ、韮山の江川邸内には「パン祖江川坦庵先生邸」と書かれた碑が建てられ、その功績が讃えられています。

坦庵は韮山代官として、領民の生活安定に努め、飢饉(ききん)の際にはあらゆる救済策をとりました。領民もその善政を讃え、「世直江川大明神(よなおしえがわだいみょうじん)」と書かれたのぼりを立てたほどでした。

その一方で、坦庵自身の生活は極めて質素でした。食事は一汁一菜、好きなお酒も日に2合まで、住まいの障子も客間以外は古紙を使用するなど、その倹約ぶりは幕府の中でも有名でした。

知人が坦庵の娘の手習始めのために買ってきた蒔絵(まきえ)の硯箱(すずりばこ)を見た坦庵は、贅沢(ぜいたく)を習慣づけることは将来、嫁ぎ先に非礼であるとして、お菓子の箱に自ら絵を書いて、硯箱として娘に与えたという逸話(いつわ)もあります。

しかし子弟の教育費、舶来(はくらい)の科学研究費など必要なことに大金を投じるのを少しも惜しみませんでした。

安政元年(1854)、幕命により病をおして江戸へ出府した坦庵でしたが、登城すらできませんでした。大槻俊斎(おおつきしゅんさい)を中心に、伊東玄朴(いとうげんぼく)など総勢16名の江戸の名だたる蘭方医(らんぽうい)が必死の治療にあたりましたが、翌年1月16日、本所の江戸屋敷で亡くなりました。韮山反射炉の築造(ちくぞう)など、未完成の事業を残しての死は、惜しんでも惜しみ切れないものでした。 |

すみだと落語

落語中興(ちゅうこう)の祖」烏亭焉馬(うていえんば)と「近代落語の祖」三遊亭円朝がともに暮らしたすみだには、いたるところに落語ゆかりの地があります。

たとえば、「文七元結(ぶんしちもっとい)」の文七は吾妻橋から身投げしようとしたところを長兵衛に助けられ、その長兵衛と「業平文治」の叔父さんは東駒形の長屋に住んでいました。

「野晒(のざら)し」では尾形清十郎が釣りをしているところで多聞寺(墨田区墨田)の鐘が聞こえ、「たがや」「囃子(はやし)長屋」の主人公たちは立川に住む、という設定で区内のあちこちが落語の舞台として登場します。

また、木母寺(墨田区堤通)には円朝が建てた「三遊塚」があり、柳島妙見(やなぎしまみょうけん、法性寺・墨田区業平)には三遊派と人気を二分する柳派(やなぎは)が建てた「昔はなし塚」があります。

そして今日もなお、区内の各所で寄席が開かれ、すみだは今も昔も落語とは切っても切れない縁で結ばれた地域なのです。

明治9年(1876)秋、円朝は本所南二葉(ほんじょみなみふたば)町23番地(現・墨田区亀沢)にあった旗本下屋敷跡500坪を買い取り移り住みました。

庭は、割下水(わりげすい)から水を引いて池をつくり、多摩川の橋材(はしざい)を用いて庵室(あんしつ)の柱とするなど、円朝の生涯のうちで最も贅沢で工夫を凝らした邸宅だったといいます。

また、三遊宗家の故藤浦富太郎(ふじうらとみたろう)の記憶によれば、庭の隅には方形萱葺き屋根を乗せた2坪半ほどの庵室があり、円朝は就寝・食事・入浴以外のすべての時間をこの庵室で過ごして創作を行っていたようであったとしています(『明治の宵』)。

この地を選んだ理由は不明ですが、円朝が孝行をつくす母が草花を好むために、家を本所に移したと依田学海(よだがっかい)の日記にみえます。

円朝は、新宿へ転居するまでの約10年間をこの本所南二葉町で過ごしましたが、ここで円朝作品のうちで最も有名な「怪談牡丹燈籠」「塩原多助一代記」の速記本を刊行し、「松操美人生埋(まつのみさおびじんのいきうめ)」「鶴殺疾刃庖刀(つるころしねたばのほうちょう)」「月謡荻江一節(つきにうたうおぎえのひとふし)」などの噺を創作して「やまと新聞」に発表しています。

■芸への道は父の影響

三遊亭円朝は、天保10年(1839)4月1日、江戸・湯島切通町に住む武家、出淵長蔵・すみ夫妻の間に生まれました。長蔵は武士の暮らしを嫌い、放蕩三昧の末、2代目三遊亭円生の門下の音曲師・橘屋円太郎として芸人生活を送っていました。この父の影響で円朝は噺家の道に入ることになります。

■円朝以前の落語界

江戸の落語は、天明年間(1781~1789)、本所相生町(現・両国)に住んだ、落語中興の祖といわれる烏亭(立川)焉馬の出現によって発展しました。そしてその後、落語を職業とする者が出てきて、芝居噺を得意とする三遊派の祖・三遊亭円生が登場します。

円朝がデビューした弘化2年(1845)には、江戸に700余軒もの寄席が営業し、活況を呈していました。

■高座デビューはしたものの…

円朝は7歳のとき、橘家小円太の名で初めて高座に上がりました。自分も芸人である父は喜びましたが、母と兄は強く反対。初高座の後、円朝を寄席から退かせ、寺子屋へ通わせたり、商家へ奉公に出したり、浮世絵師に弟子入りさせたりしましたが、いずれも病気のために実家に戻ってしまいました。結局、父の師である2代目三遊亭円生に入門し、円朝は噺家として本格的なスタートをきることになります。

■高座デビューはしたものの…

円朝は7歳のとき、橘家小円太の名で初めて高座に上がりました。自分も芸人である父は喜びましたが、母と兄は強く反対。初高座の後、円朝を寄席から退かせ、寺子屋へ通わせたり、商家へ奉公に出したり、浮世絵師に弟子入りさせたりしましたが、いずれも病気のために実家に戻ってしまいました。結局、父の師である2代目三遊亭円生に入門し、円朝は噺家として本格的なスタートをきることになります。

■当代一の色男、師匠のイジメで名作誕生!?

小円太から円朝に改名した安政2年(1855)ころから、彼の人気も徐々に上昇していきます。独特な髷の結い方と派手な風貌で、特に女性に人気があったようです。

安政6年(1859)、円朝は師匠の円生を仲入前に頼んで真を打ちますが、出番を待つ円朝の演目を円生が先に演じてしまったため、円朝は急きょ創作自演をすることになってしまいました。当初不評だったこの作品こそ、歌舞伎でも有名な「累ケ淵後日怪談(のちの真景累ケ淵)」です。この一件は、円生が円朝の人気をねたんでのことともいわれています。

その後、円朝は江戸一番の寄席とされた東両国垢離場(現・両国)の昼席で真を打ち続けました。夜席よりも上等の昼席で真を打ち続ける円朝は、まさに江戸一番の噺家でした。

■本所南二葉町での創作活動

明治9年(1876)秋、円朝は本所南二葉町(現・亀沢)に転居しました。庭は、割下水から水を引いて池をつくり、多摩川の橋材を用いて庵室の柱とするなど、円朝の生涯で最も贅沢で工夫を凝らした邸宅でした。明治20年(1887)に新宿へ転居するまでの約10年間、円朝はこの地で「怪談牡丹燈籠」や「塩原多助一代記」等を刊行し、「英国孝子之伝」「月謡荻江一節」等の創作を発表しています。

■人情噺の最高傑作の舞台は両国

円朝の代表作「塩原多助一代記」は、上州・沼田出身の多助が数々の苦難を乗り越え、本所相生町に炭屋を開き大成功をおさめるという話で、すみだが舞台です。

塩原多助には、「太助」という実在のモデルがいました。実在の塩原太助は寛保3年(1743)、上州利根郡新治村に生まれ、江戸へ出て本所相生町で炭屋を開業して財をなしました。「塩原多助一代記」の冒頭にも「本所に過ぎたるもの二つあり、津軽大名、炭屋塩原」とうたわれるほどの大店を構えていたようです。

炭屋があった付近の竪川には、現在、太助にちなむ塩原橋が架けられています。また、亀戸天神の本殿右手には天明元年(1781)に太助が寄進した大きな石燈籠があります。

■事実より怖い怪談噺

柳島で暮らす武士の娘・お露が恋煩いのために死んで幽霊となり、相手をとり殺すという有名な「怪談牡丹灯籠」の話は、今でも怪談噺の代表として夏に演じられます。牡丹燈籠をさげて下駄をカランコロンと鳴らしながら毎晩現れるこの幽霊、何か不思議だと思いませんか?―そう、お露の霊には足があるんです。円朝は、下駄の音で深夜の静寂さの中に幽霊が登場する様子をうまくあらわしています。

円朝の話芸はとても写実的で、時には自ら涙を流し観客に感銘を与えるほどでした。その巧みな話術から語られる怪談噺は、身の毛がよだつほど恐ろしく、本物の幽霊を見たかのように怖かったそうです。

■多くの弟子に見守られながら…

円朝は、明治32年(1899)10月に口演した「牡丹燈籠」を最後に高座を退きました。そして病気療養していましたが、明治33年(1900)8月11日、多くの弟子や親類縁者に見守られながら62年の生涯を閉じました。墓所は台東区谷中の全生庵にあります。円朝の命日の前後には、毎年、円朝まつりが開催され、円朝が収集した幽霊画を見ることができます。

■円朝作品は文壇や演劇の世界にも影響

円朝は、創作した多くの作品を速記という形で本や新聞紙上に活字化しました。これは、ビデオテープやカセットテープがない時代に大きな反響を呼び、速記本の普及は、当時の言文一致運動を進める明治の文壇にも影響を与えました。

運動の立役者である二葉亭四迷は、有名な「浮雲」を書くために円朝の高座を聞いて参考にしたほどです。また、東京や大阪の劇場では円朝作品がたびたび上演されるなど、演劇界にも影響を及ぼしました。今日でも、「牡丹燈籠」や「真景累ケ淵」、「文七元結」などは歌舞伎で上演され、人気を博しています。

円朝の作品は、中国の故事や、人々の間で語り継がれている昔話を独自にアレンジしたものが多く、その中に幕末から明治という時代の流れをうまく組み込んで仕上げています。市井の俗っぽい話芸とされてきた落語を文芸的価値の高い水準にまで引き上げた円朝の功績は、まさに近代落語の祖と呼ぶにふさわしいのではないでしょうか。

落語中興の祖・烏亭焉馬と近代落語の祖・三遊亭円朝が暮らしたすみだには、いたるところに落語ゆかりの場所があります。たとえば「文七元結」の文七は吾妻橋から身投げしようとしたところを長兵衛に助けられますが、その長兵衛と「業平文治」の叔父さんは東駒形の長屋に住むという設定です。

2代目林家正蔵の作といわれている「野晒し」では、尾形清十郎が釣りをしているところに多聞寺の鐘が聞こえ、古典落語の名作「たがや」の主人公は立川に帰る途中の両国橋で侍とけんかするという設定になっています。また、木母寺には円朝が建てた「三遊塚」があり、法性寺(現・業平)には三遊派と人気を二分する柳派が建てた「昔はなし柳塚」があります。

そして今日もなお、区内の各所で寄席が開かれ、親しまれています。すみだは、今も昔も落語とは切っても切れない縁で結ばれた地域なのです。 |

|