運搬船

現代が車の文化とすれば、昔は舟の文化でした。それもつい半世紀前までそうだった。ポンポン蒸気船が、年に2、3百万人も運んでいた時代だった。いろんな用途、形、大小の船があり、遊びがあり、そこに多彩な文化・社会の姿があった

江戸時代における江戸の舟運は、荒川の水によってもたらされた。明暦の大火以前の江戸を描いた『江戸図屏風』は、徳川将軍家のお膝元、江戸城天守閣と城下町の建設途上の町並みを俯瞰図法を用いている有名な屏風図です。江戸の町は、東海道、中仙道、奥州、日光、甲州の五街道の起点ですその起点となるのが日本橋です。

日本橋は江戸の舟運の起点です。江戸の河口部の室町、小舟町、小田原町などの町が形成され、江戸の台所として魚河岸や米の集荷場として活況を呈しており、江戸の台所として舟運の重要な拠点でした。

徳川幕府が開かれてからの江戸は、武家を中心にした人口が急増し、その人口は百万人といわれた。これは、同時代のロンドンやニューヨークより多い人口で、消費都市江戸を支えるために、建築資材から、食料や日常生活物資が船によって運ばれた。

会場ルートでは奇襲や終わりからは材木、米は関東、東海、上方から、日常消費物資は、大阪など、廻船(弁才船)によって海上輸送された。江戸周辺の地域からは、米、薪炭などが、五大力船などによって直接、河岸に運び込まれた。

水の都といわれた江戸は、江戸末期の地図を見ると、河口部に佃島があり、ご用地として埋め立てられた石川島があり、このあたりは元来の江戸の姿は佃島だけだった。

江戸入府の徳川家康はすぐ行徳の『塩』を江戸に運び込ませるための江戸のシルクロードといえる。後にさまざまな船が行き交う『小名木川』を開かせた。永代橋のすぐ脇にある『新川』は、江戸の人にアルコールを供給するためのルートでだった。かっては、この新川の河岸には、酒問屋が林立していたが、現在では、わずかに酒類組合の事務所がその名残をとどめているが、このように、江戸には多彩なものが船によって運び込まれた。

高瀬船

『和漢船用集』によると、【上州の高瀬船は長さ14,5尋(27m)、幅1丈23尺(4m)、高瀬船これより大なるものなし】とあり、船鑑では、上口凡長3丈12尺ヨリ8丈89尺(27m)迄、横78尺ヨリ1丈67尺(5m)とある。

『利根川図志』によると、【米5,6百俵(1俵4斗2升)を積む者常なり、舟子4人を以てす、その大なるものは8、9百俵を積み舟子6人を以てす。公用の船を御用船といい、諸侯の御手船を御船といひ、他の船を以って年貢(年貢米)を運送する御雇船といふ】とある。

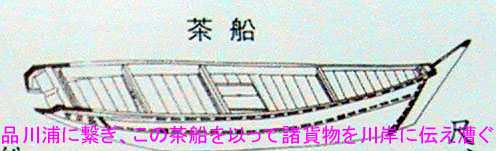

年貢米を乗せた高瀬船の航路は、関宿を通り江戸川に入り、中川船番所を通過して小名木川より隅田川に出て、日本橋小網町河岸など、指定された河岸に着船する。しかし、他の積荷は、中川あたりで茶船(小船)に積み替えられて江戸市中に運ばれる。

高瀬船は、江戸まで往復すると早くて10日間は要し、船頭初め舟子が寝起きできる場が必要になり、船には『世事=船室』があり、ここで寝食を賄った。

一説では、昔上州の人、高瀬四郎右衛門という人が始めて造ったので高瀬船と呼ぶとあるが、別説には、群馬県邑楽郡高瀬伝右衛門としているが、いずれにしても人名に由来しているようだ。

ヒラタ船

高瀬船に次ぐ大型運搬船、関東では一番多かったヒラタ船は、定員30人の旅客も乗せた人気船。利根川、荒川水系に使用され、利根川の上流(関宿より上)方面で使用されていた船を上州ヒラタと呼びました。また、荒川水系を主として、川越と江戸の間に使用されたものを川越ヒラタと呼び船は、高瀬船に次ぐ大きな船だった。

享和3年の調べでは、794艘で、関東では一番多い船で、利根川及びその支川の舟運で一番大事な役割を担ってきた。

ヒラタ船と高瀬船との違いは、ヒラタ船は世事の位置が船の後部にあるのが特徴、ヒラタ船は、荷物ばかりではなく、奥州路より江戸に入る旅人も運び、客室を設け、定員は30人程度で、氏家から鬼怒川を船で下り、境通りへ出て陸路を境河岸に着き、そこの船宿を通して対岸にある関宿の関所で、通行手形の改めを行って、夕刻のヒラタ船に乗って、境河岸より20里余りの航路で翌朝、下今井の新川口に着く、ここで船を乗り換えて小名木川を通り日本橋行徳河岸へ上がる。

境河岸より新川までの料金が240文で、さらに日本橋まで48文の計288文で、利用客は大変多かった。

五大力船

名称の由来は明確ではありませんが、『類聚名物考』では、『五大力―大平田の猶大なるを五大力といへり、貨積舟にて重きをのすれば、五大力菩薩の名あり』、この船の特徴は棹を使うことが出来たので、海から直接隅田川へ入り、沖合いで茶船に積み替えることなく河岸に着岸できたので、江戸と木更津を結ぶ船として重宝がられている。

江戸時代東京湾を中心とした海上輸送に使われたのが、五大力という船で、武蔵、相模、安房上総、伊豆方面より薪炭、米穀を主とし、他の日常物資の輸送を行っていた。

湯舟

湯船・武州にあり、舟に浴室を据え、湯銭を取りて浴せしむ風呂舟也とある。当時の利根川筋は、鹿島、香取、息洲の三社詣でをする人は、木下か布川の問屋の船便を待ち、また、銚子と江戸を往来する船の船頭衆も利用した。享和3年の調べでは、関東の川筋の湯舟の数は15艘で日を決めて廻っていた。

(六斎に湯舟のはいる小名木沢)、これを深川の小名木川とすると、毎月六の日(月6回ともいう)に湯船が巡回していた。夏の川風に吹かれながらの湯船は最高の気分だったろう。湯舟は法螺貝を吹きながらやってきた。

湯舟の合図

庄屋がかかり湯をすると法螺を吹き

村の湯屋ほらの貝からわいて来る

夕霧に利根の湯舟の法螺淋し

鍬を洗えば4文湯の法螺

宿引きと4文湯暮れに法螺を吹き

とあるように、文花文政頃の湯舟の料金は4文、銭湯が8文でした。

当時の換算表

| 両 |

金貨 |

銀貨 |

銅貨 |

金貨(1両)=4分=4000文

1分=4朱

大判1枚10両 |

1貫匁=1000匁

匁1匁=10分

1分=10厘 |

文1貫文=1000文

(4進法と10進法の併用) |

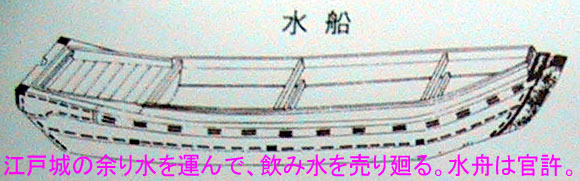

水船

水源地は江戸城に引き入れられた玉川上水と神田上水の余り水で和田倉壕より道三掘へ落とされた水。水の値段は天保13年(1842)の改革(天保の薪水令)で、南品川宿では、一荷12文〜20文であったが、16文〜8文に値下げ。

掘り抜き井戸から汲み上げた水売りもあり、値段は運送距離によって異なった。明治8年(1875)の読売新聞では、水一荷を2銭5厘または3銭ぐらいと報じる。昭和に入っても深川、亀戸あたりには、行徳方面から小名木川を使って売りに来ていた。

玉川上水の恩恵を受けることの出来なかった深川、本所など下町では、水を買って使用した。その水を売って歩くのが水船で、水船は官許でした。享和3年の調べでは、45艘(但し、武家船商人船共)、明治32年には75艘と増えて、その需要は多くなっていることを示している。

狂歌にも、

龍の口くむ水舟は深川と、本所の人の咽をうるほす と歌われた。

(水を汲んだ樋口が、龍が水を吐くように見えたので、龍の口と呼ばれた。=現在の常盤橋と呉服橋の間にあった銭亀橋)

茶船

享和3年の調べでは、全国の当時の総船数は13,984艘あり、江戸には約半分の7,357艘とある。『茶船米65石積を本とし、この運賃銀18匁5分也、蓋船士一人なり、3人を用ふ時は別に2人を雇うといい、1人各三百銭也、然も米百二、三十石は積み得るなり、本運賃に賦課銀をます・・・・・・・・・・・・・・云々』とある。

屋形船

天和2年(1682)大老堀田正俊の改革より大型の屋形船の建造は止められ、宝永3年(1706)には、屋形船の総数を百艘に制限され、享和3年(1803)の年貢船数調査によると、屋形船は31艘(商船)とあり、(武家専用船)不明、この頃になると大屋形船は減少して小屋形船になり始める。

制限によって衰退した屋形船に変わって屋根船が登場。享和3年(1803)の調べでは、日除船は、603艘を数え、中には四艇立三艇立二艇立の船もあった。

屋根船の様子は、落語の「夢金」にも登場。

『よござんすか、屋根船というやつは乗り方が難しいもので、屋根裏へ手を掛けて、着物の裾を前へ挟んで、矢立ての筆じゃねえが尻の方からすうっと入らなくちゃいけやせんや、堀の芸者なんぞ屋根船へ乗る稽古をする位な文で〜〜〜。』雪の降る晩に浪人と大店の娘を乗せるときの強欲な船頭の台詞で、丁寧に案内することで『酒手』をせしめる描写だが、船の規模が分る。

屋根船の料金は船頭一人の時は300文、二人だと400文とかなり高い。

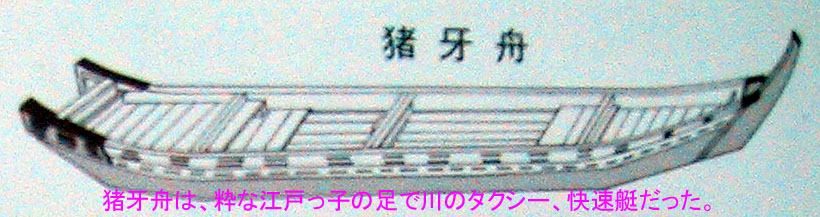

猪牙舟

舟の大きさは、上口長さ=24尺〜25尺(7.3〜7.6m、 幅=4.5尺〜4.6尺で、全長=30尺(9m)、料金は船頭一人乗りで、柳橋から山谷掘りまで30町=148文。

猪牙船は櫓を漕ぐと揺れが激しくて乗りにくい船で、走行中は、縁に手を掛けて乗っていたが、身軽に乗ったり船上で小便するのは、余程乗り慣れている道楽者といわれた。

享和3年の調べによると、猪牙船は茶船の中に数えられ、隅田川に7357艘と最も多い数を記録し、茶船は、荷足船、釣船、猟船、伝馬船、肥船と用途は様々。

文政時代、深川の遊里が全盛の頃出来たといわれている俗曲に

# チョイナ 猪牙で セッセ 行くのは深川通い サテ

わたる桟橋のアレワイサ いそいそと

というのがある。また、これ以前のものに

# 柳橋から小舟を急がせ 舟はゆらゆら波まかせ

舟から上がって土手八町 吉原へご案内

川越夜船

川越えから浅草の花川戸河岸へと『川越夜船』が就航していた。川越を夕刻に出発、千住に到着するのが翌朝の午前9時頃。花川戸には、昼12時頃到着し、所要時間は17,8時間。料金は明治12年で15銭だった。

流速を調整するために沿岸の池や沼を繋ぎ、九十九曲りといわれるほどに蛇行させたので、陸路十三里といわれた行程が3倍近く延長されたので夜船となった。川越の産物の芋は、栗(九里)より(四里)うまいといわれたのは、陸路の距離の洒落をいったもの。

『武州川口鉄橋の図』の絵を見ると鉄橋に鉄道が走っている。これは明治16年(1883)に開通した日本鉄道で、現在の東北線(宇都宮線)の鉄橋で、岩淵、川口方面から見た風景がある。

ここの渡し舟には人力車も乗せていたが、絵に描かれた舟の格好は船頭が棹を指し長閑な光景だった。ここには、帆掛船も通り、荒川より新河岸川の舟運として、今の新河岸川の合流点が笹目の方にあって、川越から船が入ってきた。

川越からの舟下りは、千住まで一昼夜の行程だったので、この航路のことを『川越夜船』といったが、荒川の舟運の歴史をさかのぼってみると、その光景が現代にも蘇ってきそうで、かっての長閑な光景を取り戻す新しい環境の交通路として川を見直す時期に来ているようだ。

渡し場や河岸場がなくなるとかって賑わっていた町もその衰退と共に町そのものがなくなってしまう。近年、埼玉県の秋ヶ瀬に観光船の発着所が出来て荒川から東京湾に向けて就航し、こうした現実を見ると舟運は懐かしい古きよき時代のものというより、人と町にとってはなくてはならないものとして蘇りつつあるのだろうか。

一銭蒸気船

交通標識