|

立花吾嬬の森小学校

(立花1-18- 6)

開校 平成20年 4月 1日

校地面積 7052㎡

|

| 平成20年4月1日第1吾嬬小学校と立花小学校が統合し、“立花吾嬬の森小学校”として新た にスタート、この統合新校のシンボルとなる“校章デザイン”を平成19年6月上旬から平成19年7 月2日までの間、公募したところたくさんの方々から作品が寄せられ、その数は172点に上った。 約2ヶ月にわたる選定作業の結果11月26日に開催された第6回統合地域準備会において特 賞1点と優秀賞7点が決定され、各章の受賞者には教育委員会と地域準備会から、賞状と記念 品が送られました。 (特賞デザインに一部補整を行い、両校の知にゆかりの深い“八咫(やた)の鏡”の中に、両校 の校章が仲良く輝くように。表現されている平成19年12月10日の統合準備会に置いて”立花吾 嬬の森小学校”校章として決定した)。 |

通学区域

文花2丁目1番~10、20番

立花1丁目1番~23、27番

立花2丁目全域 吾嬬第1中学校へ

閉校関連行事

とき: 平成2 0 年2 月9 日( 土)

会場:

第一吾嬬小学校体育館

立花1丁目24番~26番、28番~35番

立花3丁目2番~11番 立花中学校へ

閉校関連行事

平成20年(2008)年1月26日に墨田区立立花小学校の閉校式が行われた。少子化による統廃合により33年の歴史に幕を閉じ、4月からは“立花吾嬬の森小学校”としてスタートする。式典で行われた、在校生による力強い“太鼓”や感謝を込めた“お別れのメッセージ”からは、学校がなくなるという寂しさや暗さは感じられず、むしろ、協調性に感心し、明日に向かって羽ばたく子どもたちの成長に感激。

式典の結びに“橘の種”とメッセージを風船につけて青空に放った。

初代校長:佐藤準一

| 1.すみだの東 吾嬬の森に 元気な声が こだまする 学びの庭に 吹く風は 優しい心 運びくる |

2.広がる空と 隅田川 きれいな花に つつまれて 感謝の心 この胸に ふるさと想い 育ち行く |

3.輝く未来 夢をもち 平和を願い 進む道 心と心 ひとすじに 求めて 私たち |

| 創ろうみんなの立花吾嬬の森小学校 | ||

| 校歌は第一吾嬬小と立花小の児童の皆さんを中心に地域の方々から募集した歌詞 に入れたい“ことば”の応募結果をもとにして、両校の先生方の協力により歌詞原案を 作成し、第一吾嬬小の卒業生で音楽家として広く活躍中の中郡利彦氏に作詞補整と 作曲をしていただいた。 | ||

一吾・立花旧校舎

|

|

|

|

開校・出発

| め ざ す 学校像 | ①夢と楽しさのある学校 ②明るく元気な学校 ③信頼される学校 |

| 教 育 目 標 | ①心身ともに健康な子 ②やさしく思いやりのある子 ③よく考え学ぶ子 |

| 期待する学校像 |

①楽しく学校に通い、子どもが意欲的・主体的に学ぶ学校 ②互いに思いやりの気持ちを持ち、集団のルールを守る規律ある学 ③保護者や地域の期待に応え、信頼される学校 |

| 教師の姿勢 |

①1人ひとりのよさを伸ばし、心身共にたくましい子を育み教師 ②分かる授業・学びの楽しさを追及する教師 ③集団生活を通して、よりよい人間関係を築く力を育てる教師 |

| 学校は、バトントスの連続によって営まれるものだと考え、地域の皆様や保護者の皆様 、そして教職員の“知的財産”や“物的財産”を伝え合う営みが大事だと思うからです。こ の営みの連続性のなかで、新しいものを創る新たな活動もまた、生まれてくるのだと思う。 バトンが錆びることなく、色あせることなく、常に輝きを保つために、絶えず教育活動を 活性化させ、教師の専門性を高め、保護者の皆様や地域の皆様の声に耳を傾けながら 前進していきたいと考える。 新1年生59名を含め、382名の子ども達のために行う営みです。“挑戦”と“実行”をキ ーワードに“立花吾嬬の森小”に入ってよかった・通ってよかったと誰からもいわれるよう な学校をつくりあげていきたいと思う。 | |

区内産業は1960年(昭和35年)頃には23区で一番多い6,700余の工場が稼働、確固たる地場産業の歴史を持ち、わが町を愛する人たちの気概に溢れ、下町のど根性と人情豊かな暖かい町は活気に満ちていた。高度成長経済の負の遺産でもある大気汚染、地盤沈下等の公害問題が発生、汚れた川として、隅田川がその標的になり、規制強化による工場移転、廃業が続き、成長に陰りを見せ、まちの姿が変わった。

人口減少と不況の波が襲いかかり、停滞の十数年を余儀なくされ、廃業が続き工場跡地には団地、マンションが建設され、まちの姿が変わっても未来を担う子ども達の減少は止まらず愛する母校は統廃合で廃校の憂き目にさらされ減少一途は今だ止まらずだが、何時の日か若者の多い活気ある昔の町に戻したい。

今、世界はアジアで東京・ソウルに続いて3回目のオリンピックが8月8日の開会式を北京で開催される予定になっている。イギリス・フランスそして、アメリカのサンフランシスコで聖火リレーが行われている。チベット暴動に端を発した人権問題が各地でデモや妨害・聖火の雲隠れ、挙句の果て中国・防衛隊と名乗る一団が勝手に聖火を消したりして予定されたコースも短縮されている。この後もアルゼンチンやアジア、オーストラリアとリレーされて日本の長野(善光寺出発は辞退)などと聖火リレーは続く。

昨年から食料品(ギョーザ)にメタミドホスが混入で両国警察当局は中国だ日本だとお互いなすり合いで結論結果は先延ばしされ、5月の中国最高指導者の胡主席の来日が一つの目途が着くかも定かではないという状態で、輸入野菜も4割減と大幅に落ち込み値段高騰に拍車をかけている。ギクシャクした関係も2007年に5年ぶりに解消したにも拘わらずこの有様。

昨今は米軍兵士による殺人や暴行は茶飯事化して、来日した国務長官や駐日大使が直接被害者に頭を下げているが、その舌も乾かぬ内に次の事件が発生するという物騒な世の中になっている。基地に対する思いやり予算も年々増え続けていたが、今年は国の予算が年度内に成立しなかった事が響き米軍が一時立て替えするはめになっている。

昨今にアメリカ球界には日本人選手も大挙入団して選手の名前も覚え切れないほで、スポーツニュースで映像と共に名前も出るが直ぐに忘れるほど押し寄せて国内プロ野球は空洞化現象といわししめている。

そして、衆参ねじれ現象で日銀総裁・副総裁が決められない日々が1ヶ月近く続き何とかG7の中央銀行総裁会議までの総裁が決まるという異常事態が発生し、暫定道路財源にいたっては30年以上も延々続いていたが、ヤットここでもねじれ現象で民主党のいい分が通り、4月1日から一斉ではないが徐々に税率分の25円の値下げが日増しに増えてきているが、何時まで続くかはわからない。何とか来年度からは一般財源にして折り合いをつけよう政府与党は衆院2/3の多数で再議決も行う姿勢も見え隠れしている。

墨田区のほぼ真中の押上・業平橋地区に610mにも達する電波塔の建設も2008年の夏から、いよいよ建設が始まり東京の都心でありながら何故か田舎のように執り成されていた下町に仄かな光がヤット射し始めデジタル電波が2011年夏には関東一円に届く運びになり、地域の活性化にも一役も二役も役立つだろうという話は聞くがどうなるだろうか。

新タワーを中心に「国際観光都市」をめざすとして、周辺道路や施設整備などの計画を策定、その設計費や調査費など3億円余が新年度予算に計上され,新タワー関連の開発事業の財政計画は、当初(1年前)の78億円が105億円に。今後、区内全域での開発・整備を進めていけば莫大な財政負担が生じる。

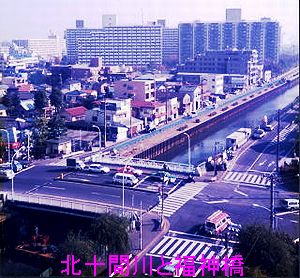

主なものは、新タワー周辺主要道路の景観整備言問通り、桜橋通り、新タワー通り(仮称)の電線類地中化の予備設計新タワー通り(仮称)の実施設計、北十間川水辺空間の整備人道橋、南側道路の実施設計、大横川親水公園の歩行者空間の再整備園路・スロープの整備(紅葉橋~法恩寺橋)水路改修、水質浄化の実施計画、押上駅前の自転車駐車場(仮称)の実施設計など。

北十間川の端に吾嬬権現社がある辺りを吾嬬の森といった。「立花小学校」は、昭和49年(

1974年)に第一吾嬬小学校から分離独立し、そして、30数年ぶりに両校が統合し、新たな歩みを進めることになり、平成20年度は、現・立花小学校を仮校舎として、統合新校「立花吾嬬の森小学校」がスタートを切ります。20年度に、現・第一吾嬬小学校が改修され、そして、平成2

1年4月、改装なった現・第一吾嬬小学校校地に再び移転し、名実ともに「立花吾嬬の森小学校」が出発する。

区議会

2008年3月12日に開かれた墨田区議会新タワー・観光対策特別委で、押上・業平橋地区に建設予定のタワーと周辺街区の工事予定と施設構成を、事業主体の東武鉄道が明らかにした。7月1日の着工で周辺の“東街区““西街区”の基礎工事の開始は秋以降になる。完成は2011年12月末を予定し、開業は翌春。新タワーからの地上デジタルテレビ放送は新タワー完成後、準備期間を経て開始予定で、放送事業者によるスケジュールの検討が続いている。

一方、施設内のイメージも具体化してきた。タワーを取り巻くように建つ施設のうち、商業空間として使う4階層分については、1階を地元客や沿線客向けの食品関連の店舗を中心に、2・3階は物販・飲食店・展望台の入口に続く、4階は“みやげ”利用を想定した物産紹介などの店を配置する。学校や企業のオフィスを誘致する構想もあり、学生や通勤客はタワー東側の32階建てビルに通うことになる。また、集客の見込める博物館・美術館などを業平橋よりの建物に入れる考えだ。

同社は“新下町スタイル”をキーワードに、施設内に“下町文化”を演出することを狙う。一方で押上駅と直結した新たな地下通路の可能性も示す動線計画などからは、来場者が外を歩かなくなる懸念は払しょくできない。営業収入の2/3を占める観光収入を安定的に得るための施設の充実と、地域連携のための経済効果の波及はバランスの難しい問題といえそうだ。

新タワー名称候補発表

新タワーの名称候補が有識者らで構成する検討委員会で“東京EDOタワー”“みらいタワー”“ゆめやぐら”“東京スカイツリー”“ライジングイーストタワー”“ライジングタワー”の6つに絞られ、19日に発表された。4月1日午前10時から5月30日午後5時まで、新タワー会社のホームページやハガキによる全国投票を行い、6月に決定する。決定した名前に投票した人へのプレゼントには“開業時に最初にエレベーターに乗れる権利”(1名)などがある。

吾嬬神社の創建は景行天皇の頃で、日本武尊が現在の東京湾を渡っている時海神の怒りに触れ往生していると、妻の弟橘媛が海に身を投げて海神の怒りを鎮めたという話があり、その媛の持ち物が流れ着いた所がこの地だったということである。以来、海や川で働く人々の守護神として信仰されてきた。正治元年(1199)、北条泰時の命にて社殿を造った。

吾嬬神社(東京都墨田区立花1-1-15)

御祭神:弟橘媛ノ命・日本武ノ尊

御祭神:弟橘媛ノ命・日本武ノ尊

御由緒:往時は吾嬬の森8丁4方といわれ亦は浮州の森と呼ばれ、こんもり茂った森林の神域にあった名社である葬送は遠く景行天皇(12代)の頃にさかのぼり祭神は弟橘媛ノ命を主神として日本武ノ尊を御合祀奉齊してあります。正治元年(1199)北条泰時が幕下の葛西領主遠山丹波守らに命じて神領(三百貫)を寄進し社殿を造営した。

嘉元元年(1303)開創の真言宗、宝蓮寺・現亀戸4丁目を別当寺とし吾嬬大権現と稱した以後武家の尊宗があって安永3年(1774)大川橋の新設にあたり江戸から当社えの参道にあたる町から橋名を吾妻橋と稱したとも云ふ明治21年数村を合わせて吾嬬村と稱したのは時の府知事高橋五大の発案で社名をとったのである。

御当社御神木楠は昔時日本武ノ尊東夷征伐のみぎり上総の国に列し拾はんと御船に召されたるに海中にて暴風しきりに起こり来て御船すぐに危ふかりし時御后弟橘媛ノ命海神の心を知り手御身を海底に沈め給ひしかば海上忽ちおだやかに鎮まりたり此の時一ッ島忽然と現れければ末船をその嶋にあがらせ給ひて“あゝ吾妻恋し”と冝ひしに俄かに東風吹き来御召物海上に浮かび磯部にたゞ寄せら背拾いしかば尊大いに喜ばせ給ひ媛の御召物を浮州に納め築山をきづき御廟となしたり、これ現在の御殿の位置なり此時尊は2本の楠の箸を地にさして此箸を以て末代天下平安ならんには2本共に栄ふべしと尊自らの御廟の東の方にさゝせ給ひに2本共に忽ちに根葉を生じ葉茂り相生の女木男木となれり此二千有餘にわたり梢の色も変わらず栄し名木も第二次大戦の災禍をうけ焼け落ちて化石の如き姿で残った其一部で賽銭箱を造り神前に保在された此惜しむ名木ぬかわる若木をと明治維新百年を記念して元木に優る生長を祈願して植樹された其恋願かない現在神前に頼母しい若葉の姿を見せている。 79才老秀郎書

入口に吾嬬神社の石柱があり、その裏に「産業報告塔」とある。左手に有栖川宮幟仁殿下歌碑、埋もれた神橋を渡ると、社前に一戸兵衛大将揮毫の「吾嬬神社」の石塔。その隣「縁起」の石碑。社横に山県大弐の「吾嬬森碑」、境内西隅に「山県大弐先生遺徳顕彰碑」がある。右脇は福寿稲荷で、境内は南北の通り抜けになっている。向背の吾嬬の森は既になく、境内は住宅・児童遊園に侵食され続けて僅かの面積だ。昔が嘘のような寂れぶりだ。

嘉元元年(1303)に真言宗宝蓮寺を別当とし吾嬬大権現とした。北十間川の端に吾嬬権現社がある辺りを吾嬬の森といった北十間川の端に吾嬬権現社がある辺りを吾嬬の森といった。枝が二股に分かれた連理・相生と称された神木の樟があった。安永3年(1774)の大川橋新設の時、橋が江戸からこの社への参道に当たる為、吾妻橋と名づけられた。古い石畳の参道の両脇には、まばらに梅や桜が植わっているだけで本殿がある。吾嬬の森」と呼ばれた森が小山のように広がり、海上からの好目標だったことも崇敬を集めた理由のひとつ。

狛犬(安政2年5月銘)

狛犬は比較的小型の一対ですが、世話人10名と奉納者22名もの名前が刻まれています。そのほとんどが築地小田原町(中央区築地6・7丁目)や本船町地引河岸(中央区日本橋本町)など日本橋の商人であることから、海運・漁業関係者とのつながりをよく表している。

狛犬は比較的小型の一対ですが、世話人10名と奉納者22名もの名前が刻まれています。そのほとんどが築地小田原町(中央区築地6・7丁目)や本船町地引河岸(中央区日本橋本町)など日本橋の商人であることから、海運・漁業関係者とのつながりをよく表している。

日本の神話に日本武尊命が現在の東京湾を舟で渡っている時に海神の怒りに触れ、往生していた時に妻の弟橘媛が海に身を投げて海神の怒りを鎮めたという話があります。この媛の品が流れ着いた所がこの地だったということです。以来、海や川で働く人々の守護神として信仰されてきたわけです。

また、昔は地盤沈下していなかったため、この社の裏の“吾嬬の森”と呼ばれた森が小山のように広がり、海上からの好目標だったことも崇敬を集めた理由の一つだった。

現在鉄柵の奥にあるため近づくことは出来ませんが、かえって台座に刻まれた人々など、よい状態で保存されています。

吾嬬森碑 (所在地 墨田区立花1丁目1番15号 吾嬬神社内)

この碑は、明和3年(1766)山県大貮が建てました。碑文に日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征と、尊の妃・弟橘姫(おとたちばなひめ)が入水して海神を鎮めたことなどを記して、姫の事蹟を顕彰している。

この碑は、明和3年(1766)山県大貮が建てました。碑文に日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征と、尊の妃・弟橘姫(おとたちばなひめ)が入水して海神を鎮めたことなどを記して、姫の事蹟を顕彰している。

このあたりは江戸時代から吾嬬の森とか、浮洲の森とも呼ばれて有名でした。

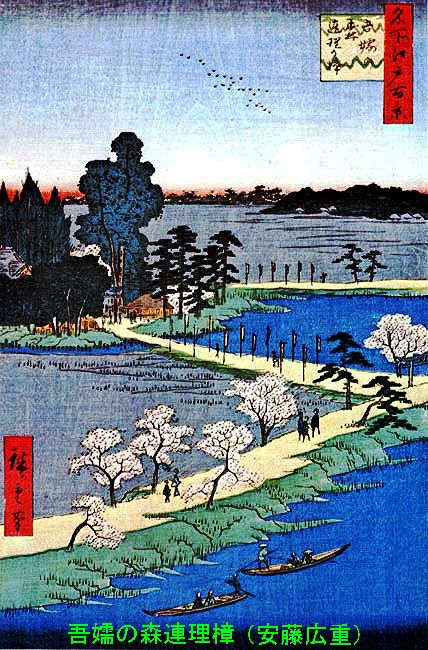

ここは、連理の樟と呼ばれた樟の巨木が茂っていて、広重の江戸名所百景にも描かれたほどです。

今は枯れた樹幹だけが残っています。

また、この地から加曽利BⅡ式と称する縄文式土器が発掘され、この地の発展の古さを示しています。

なお、この碑を建てた山県大貮は、医を業とし、地理・数学・兵法にも通じていました。尊皇の志篤く、幕政を批判するなどのことがあり、ついに捕らえられて、明和4年死罪に処せられました。

昭和55年3月、

墨田区

山県大貮は、名は昌貞、字は子恒、通称は軍治、のちに大弐。甲斐国生まれ。甲府与力の時に弟が殺人逃亡を図ったため改易。江戸で若年寄・大岡忠光に仕え、忠光の死後辞去。

江戸八丁堀に家塾を開いて、古文辞学の立場から儒学や兵学を講じた。上野国小幡藩家老・吉田玄蕃げんばら多くの藩士を弟子としが、同藩の内紛に巻き込まれ、明和3年(1766年)門弟に謀反の企てがあると密告されて捕らえられる。翌年、幕府を憚る議論をしたという理由で処刑された。

福神稲荷神社

御祭神 : 宇賀之魂之命・大国主之・金山彦之命

御祭神 : 宇賀之魂之命・大国主之・金山彦之命

当社は元亀戸4丁目地蔵川岸のほとりに鎮座ましましたが(1922年)吾嬬神社旧社務所の位置に有縁の地として御遷座もうしあげました。その後第二次世界大戦の災禍をうけ周囲家屋他草木に到る迄焼け尽きた中この社殿全く無被害の不思議な現象に奇跡なりと御神徳に人々は驚異の目を見張りました。

吾嬬神社復興事業(1946年)執行の折社殿を現在の場所へ再び御遷座申し上げ此処に吾嬬神社と共に庶民の守護神として奉祭申し上げて居ります。尚、この奇跡の社殿を出来る限り永く保存して次世代に伝え様と略して印す次第であります。

連理の樟

この連理の楠、文化11年(1814)に刊行された十方庵敬順の「遊歴雑記」によると、「その高きこと雲中に聳え、その直に成木し、遥かの上に至りて枝葉四方へ垂茂し、フッサリと、その様刈り込みたるが如し」とあり、広重の時代にもほぼ同じような姿であったことは名所江戸百景「吾嬬の森連理の梓」などにより知ることができる。明治初期の写真ではこの楠の木の様子が判然としないのが残念だが、おそらく旧幕時代そのままの姿をとどめていたことであろう。この連理の楠、先の東京大空襲で焼けて、今では黒こげになった幹の一部が残っているだけである。

この連理の楠、文化11年(1814)に刊行された十方庵敬順の「遊歴雑記」によると、「その高きこと雲中に聳え、その直に成木し、遥かの上に至りて枝葉四方へ垂茂し、フッサリと、その様刈り込みたるが如し」とあり、広重の時代にもほぼ同じような姿であったことは名所江戸百景「吾嬬の森連理の梓」などにより知ることができる。明治初期の写真ではこの楠の木の様子が判然としないのが残念だが、おそらく旧幕時代そのままの姿をとどめていたことであろう。この連理の楠、先の東京大空襲で焼けて、今では黒こげになった幹の一部が残っているだけである。

参道の両側にはためく幟は、吾嬬権現社に願をかけ、それが叶ったときに奉納する幟である。吾嬬大権現へやまひあるもの、願かけして庵主に楠葉を乞いうけてせんじ用ゆればかならず治す。中にも癪の病のぐわんをよくききたまふと言へり。よって本復なせし人々神前に幟を奉るなり。と岡山鳥「江戸名所花暦にある。また、南の路傍の両側には、何々の願かけの叶いしにや、小幟を奉納すること数千本、赤きあり、白きあり、吹風に翩翻として、目覚めるここち、これ また一箇の勝地というべし。

明治30年頃の写真を見ると、権現社が新しくなってはいるが、参道の両側が蓮池になっていて浮洲の森の雰囲気を伝えていることと、何よりも写真右手に貴重な連理の樟が写っている。写真と広重を較べて見て、広重の絵が実景に近いことが分かる。広重の絵には必ず描かれている幟が写真にも写っている。

北十間川

墨田区の中央部を旧中川から隅田川まで横断している人口河川で、延長3.264m、幅18mと墨田区では一番狭い川です。昔は、横川につながっていた業平橋から西の部分を源森川といい、東武橋から東を北十間川と呼び、別々の川でした。

墨田区の中央部を旧中川から隅田川まで横断している人口河川で、延長3.264m、幅18mと墨田区では一番狭い川です。昔は、横川につながっていた業平橋から西の部分を源森川といい、東武橋から東を北十間川と呼び、別々の川でした。

源森川は材木を運ぶための掘割で、 寛文3年(1663)に業平橋の北から隅田川までを横川に繋げて堀り進め、別名源兵衛堀ともいい、隅田川の大水で横川沿岸が水害に遭うので、寛文12年(1672)には早々に堤を築いて横川への流れを遮断した。しかし明治になって再び水を通し現在は源森川は北十間川の一部です。

東部の北十間川は、万治年間(1659年以降)の開削で、横十間川の北部にあり、同様に幅十間なので、この名前が付いた。明治になりこの東部を源森川につなげる請願があり、明治42年の東京市の新川計画によって完成した。これによって隅田川の高水を中川に落とすことが出来るようになり、竪川廻りで隅田川に通じていた船運も短縮されるようになった。

現在は小梅橋と東武橋の間に水門があり、船が通れる状況にはない。2011年の新タワー完成にともない、この川が隅田川まで舟が通れば、たいへん面白い観光ルートになると素人は思うが、なかなか水位の高低差などがあり簡単にはつながらないようです。

弥生文化・古墳時代に下がると、その島の数があちらこちらに増えて(所謂、多島現象)、いくらか台地らしき景観が見える島も出現した。浮州の森・寺島・牛島・小村江・亀島等々である。古墳時代後半(6世紀~7世紀前半)大和朝廷王権が地方豪族に国造、その下に部民制度など敷いて進出してくる。その頃のことを語る伝承史料に「高橋氏文」(編纂されたのは平安時代)がある。これは高橋氏の祖先がヤマトタケルノミコト(景行天皇)に食事を捧げる朝廷職務に着いていた由来を語る文章であるが、このなかで、天皇への食膳貢物に葛飾野と安房で獲れた鰹・蛤・猪・鹿等を奉仕していたことが書かれている。大王=天皇へ食膳奉仕の起源の地に葛飾の地が選ばれている。

奈良時代になると、甲和里(小岩)・仲村里(中川周辺部の奥戸・立石と思う)嶋俣里(柴又)等の村名が記載されている。墨田区も地つずきの関係でこの地域に入っていたとみるべきである。また、「続日本紀」の記述に、神護景雲2年(768)に、下総国井上(松戸)・浮島(隅田)・河曲(小岩)の三駅、「山海両路を承けて使命繁多なり。」とあり、宝亀2年(771)10月に武蔵国が東海道に編入され、隅田の渡津は武蔵国と下総国を結ぶ河畔の要衝となってますます繁栄したという事実を物語っている。

平安時代のはじめには、この地域を記録したものは伊勢物語の在原業平、業平塚の御霊信仰、梅若丸の墓=梅若塚の貴種流離譚がこの地を舞台にして現われている。隅田川ものと言われる数多くの文芸作品を生んだ梅若伝説は全国的にひろがった。また、康平2年(1059)以降成立した更級日記には、菅原孝標娘が父の任地の上総から帰京する歴史的物語にこの地域を書き残している。

鎌倉時代のきっかけをつくった源頼朝旗揚げの事跡、「吾妻鏡」に詳しいが、“すみだ”がここにも出てくる。頼朝が豊島の江戸氏に川止めをくわされた舞台となった場所は、隅田川の須田の渡し(隅田川神社付近)であり有名な話である。

中世末期の室町及び戦国時代の墨田区を含めた葛飾地区は、江戸氏と石浜氏の争い(1346)、新田義興と足利尊氏の石浜合戦がある。関東管領上杉氏の支配を受けた間、東国国人の河越氏をはじめ江戸氏・豊島氏・葛西氏など平氏秩父流の平一揆や、関東管領上杉氏と古河公方足利氏の争いにも巻き込まれた。この争いの経過を簡単に述べてみる。青戸にあった葛西城はその頃上杉幕府管領側の最前線になる。

徳川氏が江戸に入り江戸幕府が開府されると、江戸が政治の中心地になった。隅田川を越えた東岸の地・寺島村に旗本多賀氏の陣屋、太日川(江戸川)市川の対岸篠崎村に旗本本田家陣屋が配備された幕府史料があるが、この寺島・隅田をはじめ、葛西(葛飾)の地は、御前菜畑を抱えた野菜産地・農村地域である。むしろ中世の昔よりも遠い存在で、この頃の墨田区(旧寺島・隅田)の村の実生活を伝える記録が出てきていないので具体像は浮かんでこない。

葛西川村+亀戸村。明治22年「市制町村制」により南葛飾郡請地村・小村井村・葛西川村・寺島村・大畑村・亀戸村・須崎村が統合して吾嬬村成立。大正元年町制移行。同3年3月31日荒川放水路開鑿のため大木村は廃村となり残った村域を本田村と吾嬬町に編入。昭和7年向島区が成立して吾嬬町東1~8丁目・吾嬬町西1~9丁目。

昭和18年7月1日内務官僚は東京都の自治権の拡大が内務省の専制権を奪うことを恐れ、府県制を改正し新たに「都制」を敷き東京府と東京市を廃して東京都を発足させ直轄管理を目論んだ。しかし軍部が対米戦に敗れたために、日本がアメリカの植民地・属国となってしまい、昭和21年9月27日民主化をスローガンのアメリカは「都制・府県制・市制・町村制」を改正して、地方自治体首長を任命制から公選制に切り替わった。昭和22年墨田区が発足。昭和41年新住居表示により吾嬬町東1~6丁目の全部または一部をあわせた町域を現行の「立花」とした。

首長が住民による直接選挙となり、初代の墨田区長は勝田菊蔵氏が当選(3・4期は自治法改正により間接(選任)選挙、1974年に直接選挙に戻る)4期16年墨田区政を担い、山田四郎、山崎榮次郎、奥山澄雄、現山崎昇区長と5人の区長に受け継がれています。

丸八通り

東京都道476号南砂町吾嬬町線は、明治通りから分岐する東京都墨田区小村井交差点から、葛西橋通りと交わる東京都江東区南砂六丁目交差点までを南北方向に貫く特例都道である。通称、丸八通りと呼ばれる。明治通りの東半分と併せて、全線が東京都市計画道路幹線街路環状第4号線の一部を構成している。

東京都道476号南砂町吾嬬町線は、明治通りから分岐する東京都墨田区小村井交差点から、葛西橋通りと交わる東京都江東区南砂六丁目交差点までを南北方向に貫く特例都道である。通称、丸八通りと呼ばれる。明治通りの東半分と併せて、全線が東京都市計画道路幹線街路環状第4号線の一部を構成している。

地域的な幹線道路網を構成し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事がその都道府県の区域内の部分について当該都道府県議会の議決を経て路線を認定したもののことをいう(道路法第7条)。但し、政令指定都市を通過するもの、他都府県の区域に亘るものについては、それぞれに協議等の手続きを定めた規定がある。そのうち、都(東京都)が認定したものを都道(とどう)、道(北海道)が認定したものを道道(どうどう)、府(大阪・京都府)が認定したものを府道(ふどう)、県が認定したものを県道(けんどう)という。

路線の整理番号・路線名には、都道府県道に3つの名前がある、と言われる。たとえば、東京都道5号を例にたとえれば、

である。

さらに神奈川県のように、整理番号(路線認定の手続きの際に付す番号)と県道番号(一般の案内のため、標識等で使用する番号)を分けているところもある。また、東京都道の「新宿副都心十三号線」は、全体が路線名で、整理番号がない。このほか、東京都道である首都高速道路の路線(特例都道のみ)、大阪府道や兵庫県道である阪神高速道路の路線にも整理番号は付番されていない。北海道においては、整理番号のほかに路線管理番号(道路現況調書で用いられる番号。主要道道においては整理番号+1000、一般道道においては整理番号+3000)が存在し、特に一般道道においては、路線管理番号を標識に使用する場合がある(たとえば、北海道486号豊田当麻線では、全線にわたって路線管理番号である「3486」が標識に使用されている)。

通常、路線名は起点と終点の名称を組み合わせたものとなる。ただし、起点と終点のほかに重要な経過地の名称を路線名に含めることがあるほか、主要港や主要停車場を起点として他の国道等とを連絡する路線の場合は「○○港線」「○○停車場線」といった路線名となることもある。

路線名と通称はその範囲が一致しないことが多い。都市部以外では通称のついていない区間も多い。戦前の都市計画では、幹線環状道路第六号其の二(其の一は現在の東京都都市計画道路幹線街路環状6号線(山手通り))の一部であった。東京都道317号環状6号は、東京都品川区から、板橋区に至る主要地方道(都道)である。この道路は、通称山手通り(一部区間は「旧山手通り」)と呼ばれる。地下に首都高速道路中央環状新宿線の一期工事分の板橋区熊野町から初台交差点付近までは、2007年12月13日に開通し、二期工事分の首都高速道路中央環状新宿線が建設中であり、大橋以南では同品川線が建設中である。品川区東品川から板橋区仲宿までの全区間(支線を除く)が都市計画道路して東京都市計画道路幹線街路環状6号線に指定されている。

東武亀戸線

明治37年(1904)4月5日に亀戸 - 曳舟間が開業した。同時に、この日開業した総武鉄道(現・JR東日本総武本線)亀戸 - 両国橋(現・両国)間への直通運転を開始し、東武鉄道の吾妻橋 - 曳舟間は廃止され、亀戸 - 曳舟間が本線格の扱いとなった。開業当初、中間駅は天神駅(現・小村井 - 曳舟間)だけであり、非電化で蒸気運転であった。明治43年(1910)3月に吾妻橋駅を浅草駅と改称して、同区間の旅客営業を再開すると、亀戸 - 曳舟間は支線となった。

明治37年(1904)4月5日に亀戸 - 曳舟間が開業した。同時に、この日開業した総武鉄道(現・JR東日本総武本線)亀戸 - 両国橋(現・両国)間への直通運転を開始し、東武鉄道の吾妻橋 - 曳舟間は廃止され、亀戸 - 曳舟間が本線格の扱いとなった。開業当初、中間駅は天神駅(現・小村井 - 曳舟間)だけであり、非電化で蒸気運転であった。明治43年(1910)3月に吾妻橋駅を浅草駅と改称して、同区間の旅客営業を再開すると、亀戸 - 曳舟間は支線となった。

昭和3年(1928)4月5日亀戸線全線電化。同時に中間駅として、亀戸水神駅、北十間駅、平井街道駅(現・東あずま駅)、小村井駅、十間橋通駅、虎橋通駅が開業する。第二次世界大戦中は、東京大空襲により、中間駅を焼失、廃止・休止に追い込まれている。

昭和20年(1945)3月10日

東京大空襲により、虎橋通駅廃止。5月20日

平井街道駅廃止、北十間駅・十間橋通駅休止。昭和21年(1946)12月5日北十間駅と亀戸水神駅を移転統合、亀戸水神駅とする。北十間駅は廃止。昭和32年(1957)5月20日

天神駅廃止。昭和33年(1958)10月22日十間橋通駅廃止。平成16年(2004)10月19日ワンマン運転開始。

江東区の亀戸駅と墨田区の曳舟駅を結ぶ、その間にたったの3駅しかない2両編成の電車が走行するというローカル線のようだが、2003年に地下鉄東京メトロ半蔵線が延伸になり曳舟直通乗り入れ前は朝夕超満員で大師線共々のドル箱路線であった。亀戸から越中島までの延伸計画も頓挫挫折したりしているが、JR貨物線も廃止されたりしているが線路はそのまま残っていたりとチグハグだが、この路線が直々話題にもなり戦前の延伸計画が復活する事を切望する。

亀戸駅付近沿線には亀戸天神、水神社、香取神社、そして北十間川を渡ると吾嬬神社、香取神社、飛木稲荷神社、高木神社と線路の左右にある。春祭りあり夏祭りありと中々の賑わいがある。丁度中頃にあり駅は廃止されてしまったが十間橋通駅があった界隈には、大正末期から昭和初めにかけて高松プロダクションの1000坪もある吾嬬撮影所では“輝ける扉”山本嘉次郎監督、“愛染手綱”高松操監督など42作品の時代劇を製作配給したりしたが提携していたマキノ映画の撤退、監督の他のプロ移籍などで休業状態になり、貸しスタジオなどになった。墨田区では隅田川河畔の日活向島撮影所と映画史の一端を刻んでいる。

そして、最近ではシャッター通りと異名を発している商店街の多い中、今も昭和の古き良き面影を残す商店街。全長およそ400mの通りに今数えると94店舗店が加盟する“キラキラ橘”商店街は、買い物をする時に多くの会話が交わされ、あちこちから買い物客に優しい声が飛び交う。自転車の呼び鈴を鳴らさず、ゆっくりと降りて歩行者に迷惑をかけないよう行き交う光景もよく見かけられる。

そして、最近ではシャッター通りと異名を発している商店街の多い中、今も昭和の古き良き面影を残す商店街。全長およそ400mの通りに今数えると94店舗店が加盟する“キラキラ橘”商店街は、買い物をする時に多くの会話が交わされ、あちこちから買い物客に優しい声が飛び交う。自転車の呼び鈴を鳴らさず、ゆっくりと降りて歩行者に迷惑をかけないよう行き交う光景もよく見かけられる。

「キラキラ橘」がある京島は、関東大震災や、東京大空襲の被害を一部まぬかれた古い街並みを今に残し、ドラマの舞台にもしばしば使われているという同商店街は、昭和初期から多くの地元住民の生活を支え、地元に愛されてきた。毎月第4日曜の早朝に開催され、お買い得商品や朝市でしか手に入らない商品が店頭に並び、また、朝市と時同じくして始められた夜の縁日「夜市」は毎年9月の第1土曜に、近くの香取神社や田丸稲荷神社の夏祭りに合わせて開かれる。

今、この辺りは京島といわれているが、以前は吾嬬町と呼ばれ人口密集地帯で、学校の教科書にも載ったほど軒を連ねて、車も通れない道路に木造の住宅がぎっしり建ち並ぶ。隣の家の話し声が聞こえてきそうな、良くも悪くも情緒ある風情を残している地区でプライバシーなど関係ない程の密集した街並み、昔ながらの東京を色濃く残す下町である。

曳舟川通りに面した曳舟駅前には、東武線、京成線、たから通りに挟まれた一帯(永柳コルク、商店、一般住宅)が立ち退き、再開発が順調に進み20階建ての集合住宅は完成間近、41階建ては着手したばかりでまだ1/3も立ち上がっていない。2棟の周りには戸割り店舗が連なり道路を挟んで、一番最後に着手するのが大型商業施設で、平成22年度には完成の予定。

|

平成20年度(2008)学校組織一覧表

| 校 長 | 佐藤 準一 | 教諭 | 吉野恵美子 | 高草木智之 | 大山ひろ子 | 養 護 教 諭 | 吉澤美和子 | 指導員 | 田村佐智子 |

| 副 校 長 | 田原 秀三 |

刈谷 初美 |

君村富美雄 | 吉澤 貴裕 | 嘱託 (図工) | 佃 勝子 | 久保 みどり | ||

| (主 幹) | 石渡 靖 | 真下奈々恵 | 市ヶ谷真衣 | 佐藤 賢一 | 講 師 | 森 佐智子 | 荻野 健太 | ||

| 教 務 主 任 | 小倉祥太郎 |

望月 靖貴 |

小倉祥太郎 | 平山 陽介 | 事 務 |

内藤 明代 |

管理員 | 五町 正子 | |

| 研 究 主 任 | 石井恵美子 |

松本 彩 |

田中 志保 | 小林 祐子 | 栄 養 士 | 杉田 さかえ | 宮田 政通 | ||

| 生活指導主任 |

石渡 靖 |

池上由美子 | 相原 輝子 | 平山摩由美 | カウンセラー |

持木 信春 |

古越 純男 | ||

| 保 健 主 任 | 吉澤美和子 | 早坂都々子 | 石井恵美子 |

中村 政江 |

事 務 補 助 |

吉田 佳子 |

| 学 級 担 任 ●学 年 主 任 |

専 科 等 |

管 理 員 |

警 備 員 | |||||||

| 学年 |

組 |

担 任 数 |

児 童 数 | 統 合 加 配 | 小倉 祥太郎 | 五町 正子 | 立吾 | 旧一吾 | ||

| 男 | 女 | 計 | 少人数(算数) | 望月 靖貴 | 宮田 政通 |

関 |

湯 本 | |||

| 1年 | 1組 | ●佐藤 賢一 |

17 |

13 | 30 | 理 科 | 吉澤 貴裕 | 古越 純男 | 大矢 | 渡 辺 |

| 2組 | 田中 志保 |

15 |

14 | 29 | 音 楽 | 相原 輝子 | 小沼 弘子 | 前田 | 小久保 | |

| 2年 | 1組 | ●市ヶ谷 真衣 |

13 |

16 | 30 | 図 工 | 平山 摩由美 | |||

| 2組 | 中村 政江 |

12 |

18 | 30 | 養 護 | 吉澤 美和子 | ||||

| 3年 | 1組 | ●大山 ひろ子 |

17 |

18 | 35 | 事 務 | 内藤 明代 | |||

| 2組 | 小林 祐子 | 17 | 18 | 35 | 栄 養 士 | 杉田 さかえ | ||||

| 4年 | 1組 | ●石井 恵美子 | 17 | 17 | 34 | 嘱託 (図工) | 佃 勝子 | |||

| 2組 | 松本 彩 | 17 | 18 | 35 | 講 師 | 森 佐智子 | ||||

| 5年 | 1組 | ●君村 富美雄 | 15 | 11 | 26 | 指 導 員 | 田村 佐智子 | |||

| 2組 | 高草木 智之 | 16 | 10 | 26 | 指 導 員 | 久保 みどり | ||||

| 6年 | 1組 | ●石渡 靖 | 16 | 20 | 36 | 指 導 員 | 荻野 健太 | |||

| 2組 | 平山 陽介 | 16 | 21 | 37 |

カウンセラー |

持木 信春 | ||||

|

2008年4月7日現在 |

189 | 193 | 382 | 事 務 補 助 | 吉田 佳子 | |||||

今昔

|

|

|

|

|

|

| |